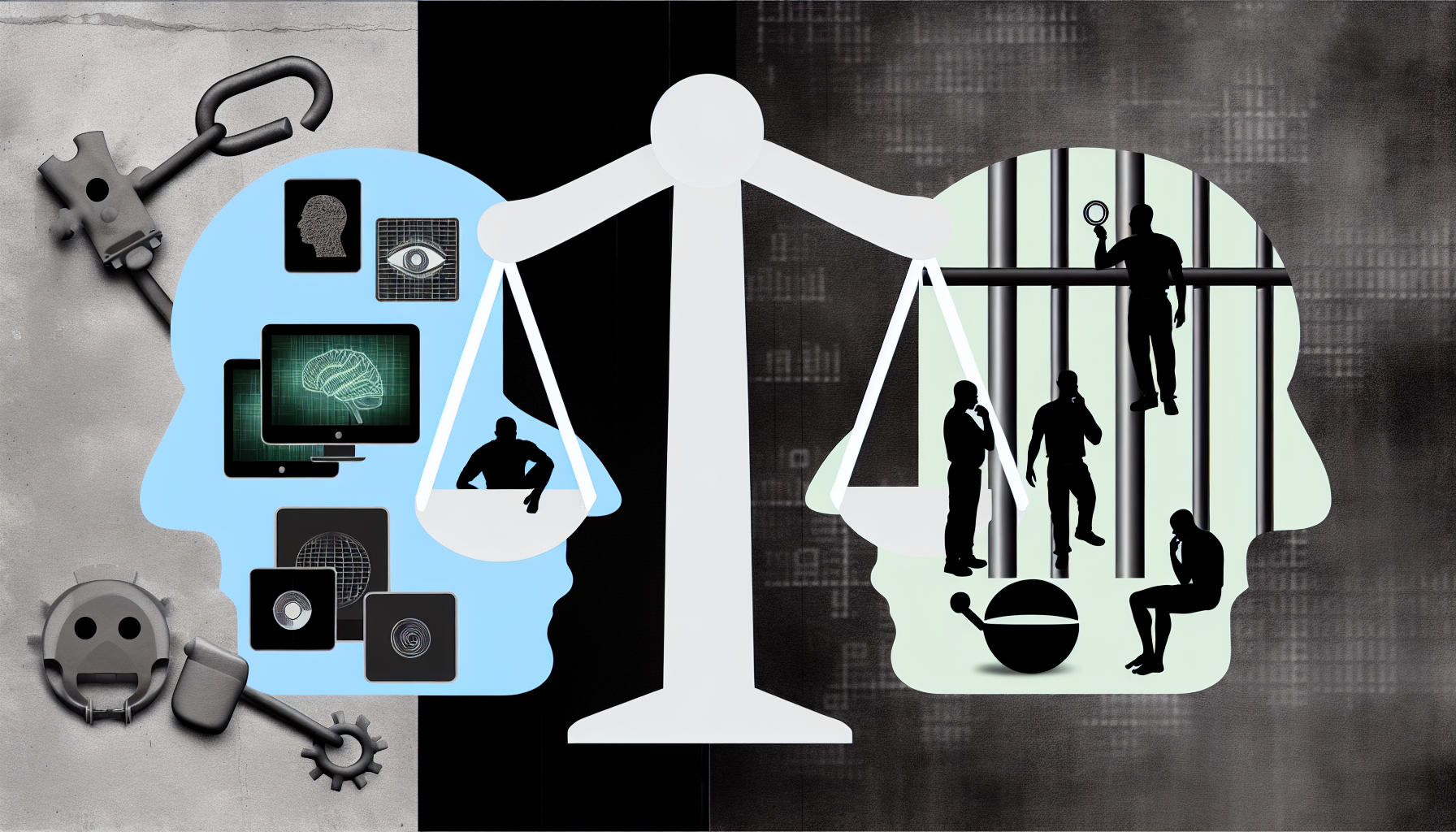

죄수의 미래, 기술이 묻다 – 감시가 정답일까, 과한 개입일까?

최근 영국 법무부에서 열린 한 회의가 뜨거운 논란을 일으켰습니다. 회의 주제는 다름 아닌 ‘죄수를 어떻게 기술로 관리할 것인가’였죠. 문제는 그 속에서 언급된 발언들, 그리고 제안된 기술의 수준이 범상치 않았다는 데 있습니다. ‘피부 아래 삽입된 추적기’, ‘AI 범죄 예측 시스템’, ‘로봇 교도관’까지 — 어쩌면 지금까지 영화 <마이너리티 리포트>나 <로보캅>에서나 봐왔던 장면들이 현실로 다가오고 있는 것일지도 모릅니다.

이 포스팅에서는 해당 내용을 바탕으로 기술이 감옥의 미래를 어떻게 바꿀 수 있을지, 그리고 과연 그것이 우리 사회에 어떤 의미를 가지게 될지를 함께 생각해보려 합니다.

감옥 밖의 감옥, ‘디지털 슈퍼비전’ 시대의 도래?

지난 6월, 런던에서 열린 테크기업과 영국 정부 고위 관계자들의 비공개 회의에서 제안된 내용들은 다음과 같았습니다.

- ■ 죄수 피부 아래 위치 추적기 삽입

- ■ 인공지능 기반 행동 예측 시스템 도입

- ■ 자율주행 수송 차량을 통한 수감자 이송

- ■ 로봇을 통해 수감자 제한 구역 관리

- ■ 보행 인식(걸음걸이 분석)을 통한 잠재적 폭력 예측

이 회의는 감옥 수용 능력 부족, 부족한 교정 인력, 높은 재범률 등 기존 시스템의 문제를 해소하기 위한 ‘기술 협업’을 모색하는 자리였다고 합니다. 법무장관 샤바나 마무드(Shabana Mahmood)는 "기술을 통합한 교정 시스템을 통해 재범을 줄이고, 커뮤니티를 보다 안전하게 만들고 싶다"고 발언했습니다.

이러한 시도는 겉보기에는 꽤나 진보적이고 효율적으로 들릴 수 있습니다. 실제로 미국, 중국, 이스라엘 등에서는 이미 AI 기반 감시 시스템이 교정 시설에 도입되고 있으며, 일본에서는 고령 죄수를 대상으로 위치 기반 모니터링 시범사업이 운영 중입니다.

그러나 '삽입형 추적기', 'AI 예측 판단'은 한발 더 나아간 논의입니다. 기술로 해결 가능한 사회 문제는 어디까지일까요?

“선량한 감시”의 그림자 – 누가 어떻게 이를 통제할까

가장 큰 우려는 바로 이 기술의 통제, 오용 가능성입니다.

비영리 단체 Foxglove의 도널드 캠벨은 말했습니다.

“AI가 범죄를 예측할 수 있다는 개념은 이미 여러 차례 현실의 벽에 부딪혔다. 하지만 그 위험성보다 편리함에 끌려 정부가 이를 채택하는 모습은 실망스럽다.”

기술 기반 감시가 잘 작동하더라도, 그 대상이 되는 사람들이 겪을 불편은 말할 수 없이 큽니다. 예를 들어, 전자팔찌만 착용해도 보호감호에 있다는 오명을 쓰는 경우가 많은데, 이보다 더 극단적인 삽입형 추적기가 ‘인간의 존엄성’을 해치지 않는다고 말하기는 어렵습니다.

또한, AI가 법적 결정을 보조하거나 자동으로 판결을 내리는 시스템이 도입된다면, 편향된 학습 데이터, 해석 불가능한 알고리즘, 사건의 맥락 부족 등이 결정을 흐릴 가능성은 얼마든지 존재합니다.

▶ 실제 사례: 미국에서 흑인 남성이 AI 기반 위험도 평가 시스템으로 인해 부당하게 높은 형량을 받은 사례가 유명합니다. ‘COMPAS’ 사건으로 알려진 이 사례는 알고리즘 내부의 인종 편향이 논란이 되었습니다.

기술 vs 인권, 공존은 가능할까?

사실, 교정 시스템에서의 기술 활용은 완전히 배척되어야 할 영역은 아닙니다. 예를 들어 다음과 같은 방법은 긍정적인 평가를 받을 수 있습니다.

- ■ AI 기반 상담 챗봇으로 출소자 정신 건강 상담 보조

- ■ 위치 추적과 범위 알림 서비스로 재범 예방 및 피해자 보호 강화

- ■ 사전 위험도 진단을 통해 고위험 인물에 대한 조기 개입

또한, GPS 태그를 활용한 가택 구금의 디지털화는 교정 비용을 줄이면서도 사회적 낙인을 줄이는 방식으로 주목받고 있습니다. 한국에서도 이는 전자감독제도(전자발찌)를 통해 일부 시행 중입니다.

문제는 “기술이 아니라 사람이 중심이 되어야 한다”는 점입니다. 죄수를 감시의 대상으로만 바라보기보다는 새로운 삶의 기회를 부여하는 존재로 보지 않는 이상, 아무리 정교한 기술도 우리 사회가 진정으로 원하는 치유나 복원을 이루기는 어렵습니다.

사례로 보는 ‘기술과 범죄 예방’의 적절한 활용

일본에서는 65세 이상 고령 수감자에게 IoT 기반 건강 모니터링 기기를 착용하게 하여 응급상황을 방지하고 있습니다. 또, 핀란드는 VR을 활용한 출소자 직업교육 프로그램으로 자립을 돕고 있습니다. 이처럼 ‘감시’가 아닌 ‘복귀’에 방점을 둔 기술 활용이 공존의 가능성을 보여줍니다.

마무리하며: 기술이 나아갈 방향은?

범죄 예방과 재범 방지는 우리 사회가 반드시 해결해야 할 과제입니다. 그리고 기술은 이 임무를 조금 더 효율적이고 안전하게 수행할 수 있는 도구가 될 수 있습니다.

하지만 그 도구가 개인의 인권, 프라이버시, 존엄성을 침해하면서까지 사용되어서는 안 됩니다. 감시와 통제 중심 기술 활용보다, 복지와 교육, 상담과 치유 중심의 기술 활용이 그 해답이 됩니다.

기술은 어디까지나 ‘수단’이어야 합니다. 결코, ‘목표’가 되어서는 안 됩니다.

💬 여러분의 생각은 어떠신가요?

- 삽입형 추적기 도입, 찬성인가요 반대인가요?

- 기술로 범죄를 예방할 수 있다고 믿으시나요?

- 교정 시설에 AI와 로봇을 더 적극적으로 도입해야 할까요?

댓글로 여러분의 의견을 들려주세요. 우리 사회가 어떤 정의를 원하는지, 함께 고민해보면 좋겠습니다.

📌 참고 기사: "Tech firms suggested placing trackers under offenders’ skin" – The Guardian (2025년 7월 1일)

✍️ 작성자: 대한민국 블로그 전문 작가, 윤서연

📝 주제 기획 | 콘텐츠 구성 | 윤리 기술 분석 전문가

💡 출처 기반 팩트 체크와 인권 중심의 IT 탐구를 지향합니다.